読んで、観て、聴いて(2023年7月号)

※『世界』2023年7月号に掲載された記事です

2023年5月

ベッドルームにはスマホは持ちこまないことにしている。どこにも接続せず、私という人間を、隔絶された夜の底に置きたいという欲望が、最近はとりわけ強い。そうして、子ども二人を寝かしつけた瞬間から、小さな読書灯をつけ、積んである本に手を伸ばす。一行一行読むたびに一段一段、夜の深さに降りていき、闇の中で自分を取り戻すような濫読がはじまる。

最近は大学の講義でとりあげる必要を感じてバタイユを読み直していた。一八歳のときに買ってから、引越しのたびに大切に引き連れてきた澁澤龍彦訳のジョルジュ・バタイユ著『エロティシズム』(二見書房)。一〇代の自分による書き込みを、ふしぎな気持ちで目の端に捉えながら、合理や有用性だけでは生きていけない人間の本質を眼差す胆力にひれ伏す。人は個別的で他者と切り離された「非連続」な存在であるが、失われた「連続性」への希求を常に抱えている。

「私たちは非連続の存在であり、理解できない運命の中で孤独に死んで行く個体であるが、しかし失われた連続性への郷愁をもっているのだ」。連続性への願望は、死と性が共に私たちが生きている世界からの「脱出」であるという一点で手を結ぶ。生殖の向こうに死を見たバタイユは、いま食べたいという目の前の欲望を据え置きにして、富を蓄積し、他者と分配、共有する世界をシステム化する人間の欠落を射抜く。過剰、浪費、錯乱………。合理の世界から抑圧される部分を、人間は誰しも存在の水底で持つ。この論理的知性の外部を、「呪われた部分」と呼んだバタイユに今あらためて、新鮮な驚きを感じる。

そこからの連想で、ホイジンガ著『ホモ・ルーデンス』(高橋英夫訳・中公文庫)にも手を伸ばす。遊びというものが、宗教、科学、法律、戦争、政治……文化の初期段階に必ず起こっていたと、「遊び」から人間の本質を見ようとした不朽の歴史的名著。科学にせよ政治にせよ、初期段階にあった「遊び」の部分は形骸化し、すっかり忘れ去られているが、「詩」においては、遊びの純粋性がいまだ保持されているのではないかという指摘も深く響いた。

この連鎖的な濫読は、実はChat GPTの存在が無視できないところまで来たという感慨から起こっていた。ためしに手薄だという日本の知識について質問してみたところ、たとえばニューアカデミズムあたりの思想については、「存じ上げません」などという答えが返ってくる。私が巨大で冒険的な知の試みですよ、知らないのですかと問うと、申し訳ありませんと素直に謝ってきたりもする。徹底的に人間の下僕となるべくシステムを組まれていて、いたく不気味だった。日本というフィールドでも学習が進めば、どんどん洗練されていくであろうことは、数回のやりとりだけで予想ができ、しかし予測のできる知とはなんであろうかとしばし沈思黙考した。

そこから人間とは何か、合理ではかれない混沌が、人間存在の闇に轟いていることを意識したのだった。しかし非合理や逸脱を、AIはまた学びはじめるのだろうか? まさにいたちごっこである。学生のころからいつかは来ると言われていたシンギュラリティに、生きているうちに直面した感慨も大きい。

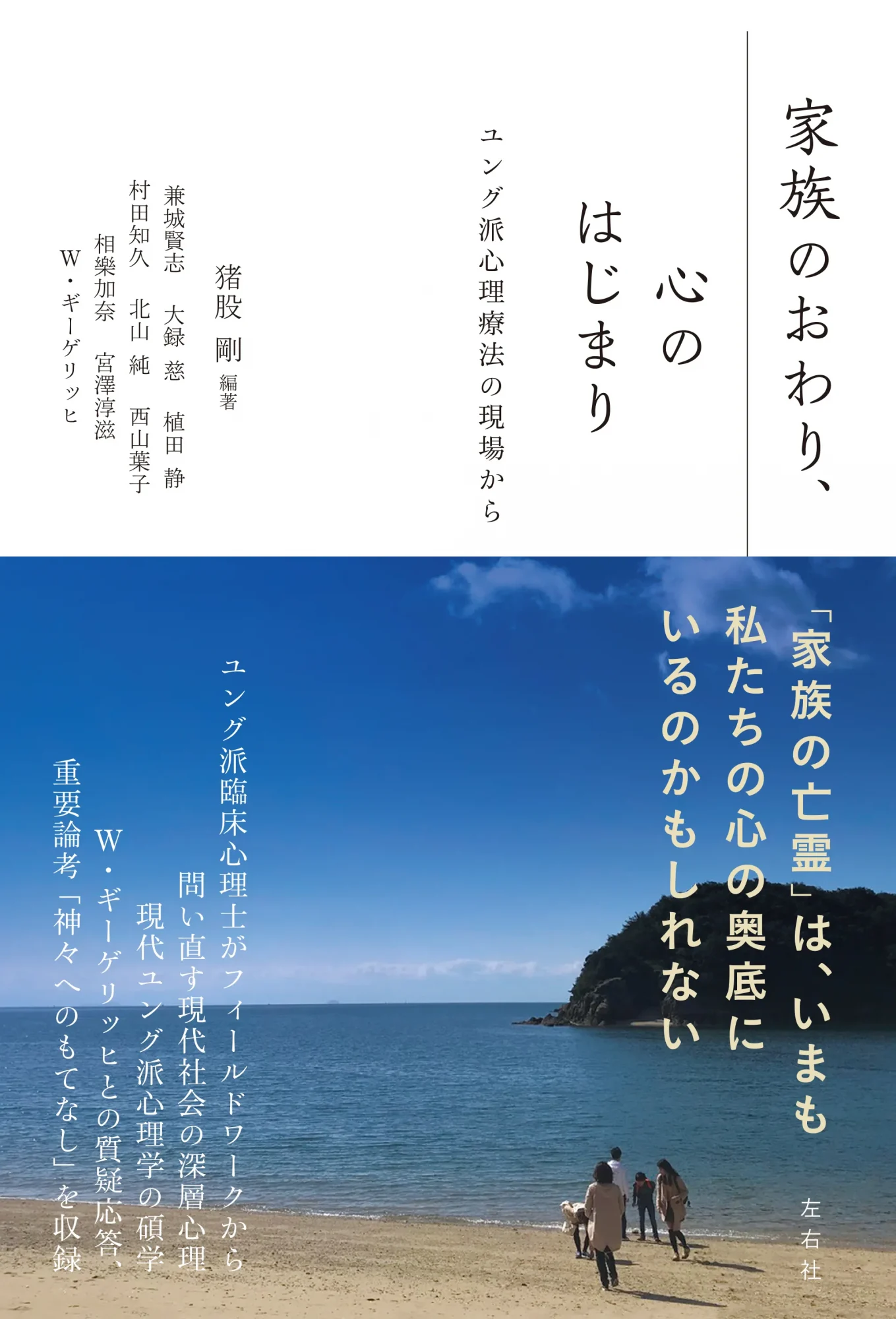

過日、ユング派分析家の面々を前にした講演の機会があり、『家族のおわり、心のはじまり ユング派心理療法の現場から』(猪股剛編著、左右社)を通読した。巻末にユング派心理学の重鎮W・ギーゲリッヒと日本の臨床心理士たちとの対話が収められており、一人の心理士が投げかけた問いに対するギーゲリッヒ氏の答えに大変考えさせられた。

日本では患者個人の病を家族に結びつけがちであり、母を恋しいと思う日本人の特質が文学作品をはじめ多く見られる。病を回復させる心理士の立場として、日本人にとって家族をどう考えればいいのかとその人は問う。するとギーゲリッヒ氏はこう答えるのだ。母や家族の問題は、本質的な問題を隠すスクリーンの役割を果たしているのではないかと。つまり西洋式の近代に急速に適合した日本人は、本来もっていたアニミズム的世界観や、家族や土地に対する親密なつながりを手放し、一見近代的機械文明に適合しているように見えて、その実深く引き裂かれ、分裂しているのではないか。高齢化した引きこもりを、年老いた親がみる「80−50問題」などもそうだ。

日本人にとって「家族」は、家父長制を助長し、女性たちや弱い立場の者を抑圧してきた負の側面ももつが、一方で、ギーゲリッヒ氏が指摘するように、家族や祖先から身近な山や大地、自然の遥けさにつながる場所でもあった。日本人というよりも東アジア的精神構造のようなものだと思うが、死生観が家族とつながってきた歴史が、深い自己省察もなく急速に解体され、核家族化したことで遥けさとも断絶し、それによってさまざまな病理につながっているのではないかと。私だけでは手に余る問題だが、現代の世界で病になるということは正常の証というか、社会批評的な部分があると強く感じている私には、刺激的な提言であった。今後も考え続けていきたい。

下は一歳半、上は七歳の二人の子を育てているので、読書の時間はかつてより限られ、お料理など耳だけは空いている状態のとき、オーディブルを利用することが増えた。読んでいなかった小説を流し込むことが多い。

ここ一カ月では石沢麻衣著『貝に続く場所にて』(講談社)と乗代雄介『旅する練習』(講談社)を読んだ(聴いた)。両作ともイメージ喚起力が強く、豊かな小説内時間を味わったが、ふしぎなことに耳から文章を聴いていると、とくに漢字の熟語では目の前に活字が浮かぶ。読むという行為は、視覚的な文字の形態から築かれるイメージの伽藍のようでもあると、あらためて認識する。

映画もとんと行けず仕舞いだが、先日ひさびさに夜の街に車を飛ばして、映画『それでも私は生きていく』を見に行った。レア・セドウが色気を排した格好で、八歳の子どもを育てるシングルマザーを演じている。子育てだけでも他者のケアで奪われていく時間を過ごすなか、彼女はさらに父親の介護に直面している。レア・セドゥの気怠い目が、自分自身の欲望をどこかに置いてきてしまった女性の空虚を物語る。その日々が、亡くなった夫の友人と再会し恋をすることで変化する。死にゆく父親の絶望に比して、娘に訪れた恋は生命の証として、人生の光と闇が象徴的に描かれるが、私は見ている間中、死にゆく者のかたわらにいることにこそ光を見たいと思った。が、それはついぞ描かれなかった。

父の介護においては主に絶望が描かれていた。それは介護施設の環境と、自我や思考を失っていく父親の姿なのだが、ここで私には戸惑いが生まれた。映画は、施設にいる老人たちをいかにも他者で、怖いものとして描いていた。実際の施設で撮影したと思われるが、正当に意思を示すことができない彼らの人権はどうなっていたのだろうか。ミア・ハンセン゠ラブは好きな監督だが、今作には死を自分から遠い、怖いものとして見るフランス人の死生観の限界値のようなものをも感じてしまった。

ケアとは、与えているようで与えられもする神秘的なものだと、実践のなかから感じている私には、非常に残酷な描写が続きもし、この違和感は、ひいては死や自然という自分を超え出たものを他者化し、統合しようとするヨーロッパ的知性の臨界点なのかもしれないとも思えたのだ。

思えばいくつかの濫読、鑑賞は、私のなかで同じ問題設定の上に並べられていた。